Il reste encore plusieurs étapes à franchir avant que le nouveau président Joe Biden soit officialisé dans ses fonctions. Les grands électeurs de chaque État, qui confirmeront le résultat du vote populaire, ne voteront pas avant le 14 décembre, et ces résultats, eux, ne seront dévoilés que le 6 janvier prochain. L’investiture du nouveau président, quant à elle, est prévue le 20 janvier 2021.

L’enseignant en histoire et politique au Cégep de La Pocatière Éric Ouellet explique que ces étapes, qui s’échelonneront sur une période de deux mois et demi, ont été instaurées dès la fondation du pays il y a près de 250 ans. À l’époque, rappelle-t-il, on se déplaçait à cheval sur des routes qui n’ont rien à voir avec les « interstates » d’aujourd’hui. Il suffisait donc que la température hivernale se pointe le bout du nez plus tôt que prévu après l’élection présidentielle de novembre pour ralentir de plusieurs jours le déplacement du futur président vers la capitale Washington.

« C’est pourquoi les procédures étaient aussi longues. La réalité est différente aujourd’hui et il serait plus que pertinent de revoir cette façon de faire pour raccourcir les délais avant l’investiture », indique Éric Ouellet.

Le dépouillement des votes, qui s’est échelonné sur plusieurs jours après l’élection de mardi dernier et qui a mené à la confirmation de Joe Biden comme président élu des États-Unis le samedi suivant, devrait aussi être accéléré, selon lui. Éric Ouellet explique cette problématique par le fait que chaque État dicte sa façon de faire pour le dépouillement. Les États-Unis gagneraient à uniformiser cette pratique à l’échelle du pays, déclare-t-il.

« Prenons le Canada, par exemple, c’est un organisme national, Élections Canada, qui gère l’ensemble de l’élection d’un océan à l’autre. La procédure électorale est plus uniforme, plus équilibrée et plus efficace. Ça évite aussi de se retrouver avec un chef d’État sortant (Donald Trump) qui vient soulever des doutes sur la légitimité du processus électoral quand les règles sont les mêmes partout », ajoute-t-il.

Grands électeurs

Le collège électoral est également questionnant, de l’avis d’Éric Ouellet. Ces derniers, qui représentent ce que les Américains appellent les grands électeurs, sont divisés à parts égales entre les deux principaux partis politiques (républicains et démocrates) dans chaque État. Leur nombre dans chacun d’entre eux est établi en fonction du poids populationnel de celui-ci au sein de la fédération. À titre d’exemple, la Californie, État le populeux du pays, en compte 55.

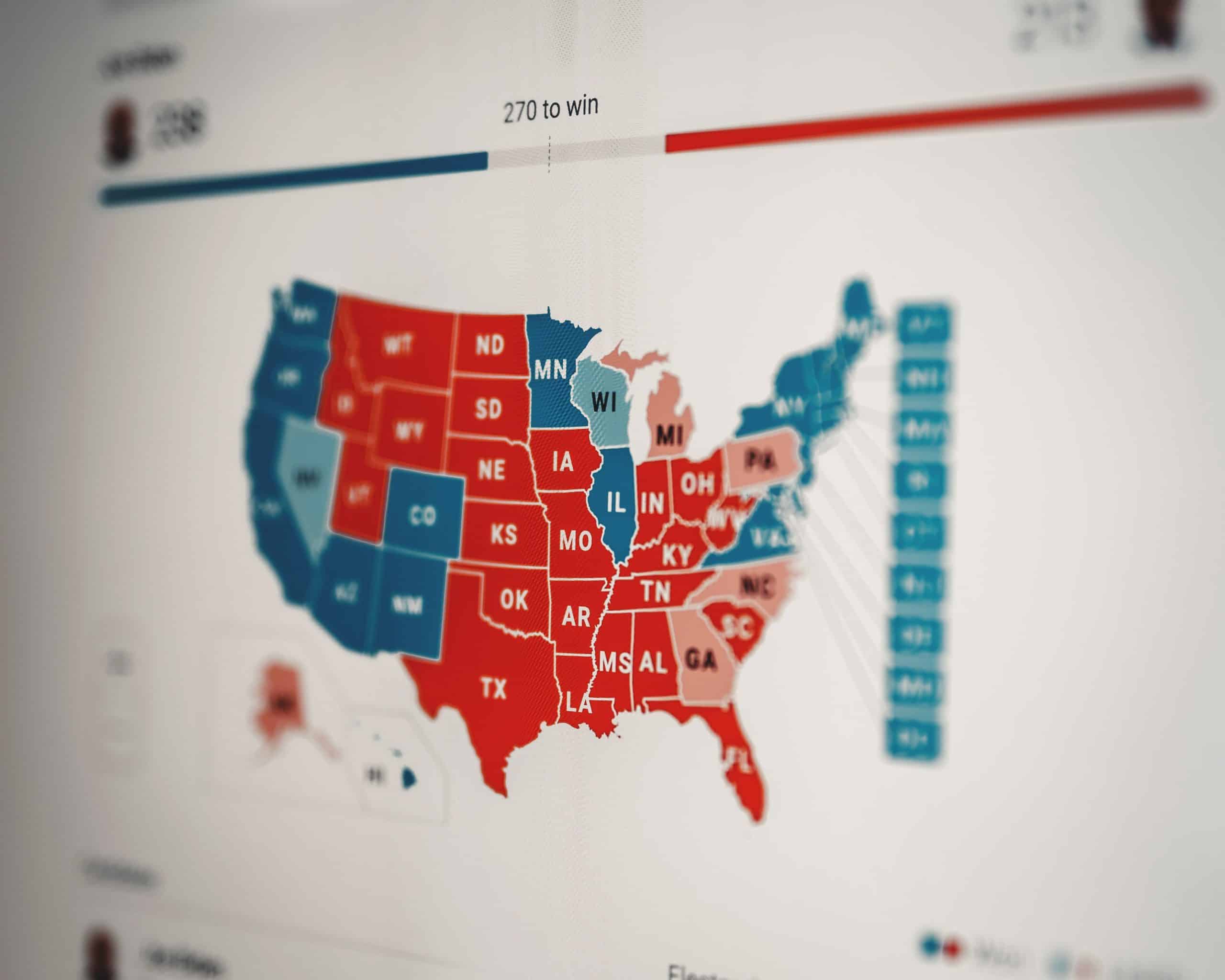

Peu importe le parti qu’ils représentent, les grands électeurs ont l’obligation « morale » de respecter les résultats obtenus au suffrage universel au sein de leur État lorsque leur tour vient de voter pour le président. En anglais, les Américains appellent cette pratique « the winner takes all ». Ainsi, Joe Biden, ayant obtenu la faveur populaire en Californie, reçoit automatiquement l’appui des 55 grands électeurs, peu importe qu’ils soient démocrates ou républicains. 270 sont nécessaires pour accéder à la Maison-Blanche.

Ce type de démocratie indirecte remonte encore à la constitution du pays à la fin du 18esiècle, de mentionner Éric Ouellet. Il s’agit en fait d’un compromis fait par les « pères fondateurs » afin de permettre au peuple de s’exprimer démocratiquement, tout en laissant aux « élites » le dernier mot si le vote populaire pour la présidence avait été jugé « non-recevable ».

« C’est arrivé une quinzaine de fois dans l’histoire des États-Unis que des grands électeurs n’ont pas respecté le choix de la population. Comme l’écart était tellement grand entre les deux candidats dans le vote populaire, ça n’a pas vraiment eu d’impact sur l’élection finale du président, mais ça démontre les faiblesses de ce système qui demeure basé sur une “obligation morale” et qui garde la porte ouverte à ne pas respecter la volonté populaire », conclut-il.